Voici la version Web du rapport de recherche que j’ai produit dans le cadre de mon stage de maîtrise chez Orange Labs à Paris, à l’automne 2014. Me basant sur dix entretiens semi-dirigés avec des utilisateurs de Deezer et Spotify, j’y analyse la transformation de leurs pratiques de consommation musicales. Je me penche tout particulièrement sur les formules de recommandation de ces plateformes numériques, ainsi qu’aux réactions qu’elles génèrent chez les utilisateurs.

Vous pouvez télécharger la version PDF de ce rapport. N’hésitez pas à me faire part de vos commentaires, et bonne lecture!

Table des matières

Introduction

Revue de la littérature

La discomorphose d’Hennion

La numérimorphose de Granjon et Combes

Les pratiques musicales au Québec : Laplante et Poirier

La diffusion en continu

Quelques statistiques d’utilisation

Deezer

Spotify et Shazam

La recommandation musicale sur plateforme de diffusion numérique

Les formules de recommandation de Deezer et Spotify

Méthodologie

Portraits des participants

Résultats

Contextes d’écoute

Transformation de la consommation

Transformation de l’écoute

Réseaux sociaux, vie privée et mise en scène de soi

La découverte musicale

Deezer : utilisation et compréhension

Discussion

Les caractéristiques de la nubémorphose

Conclusion

L’avenir de la diffusion musicale en continu

La sociologie culturelle en mouvement

Annexe 1 : Grille d’entretien

Annexe 2 : Lettre d’information et formulaire de consentement

Figure 1 — Les 26 Virgin Megastore de France ferment leurs portes définitivement en juin 2013, proposant le service de téléchargement VirginMega comme solution de rechange. Le 31 décembre 2014, c’est au tour du service VirginMega de fermer de manière définitive.

Introduction ⇑

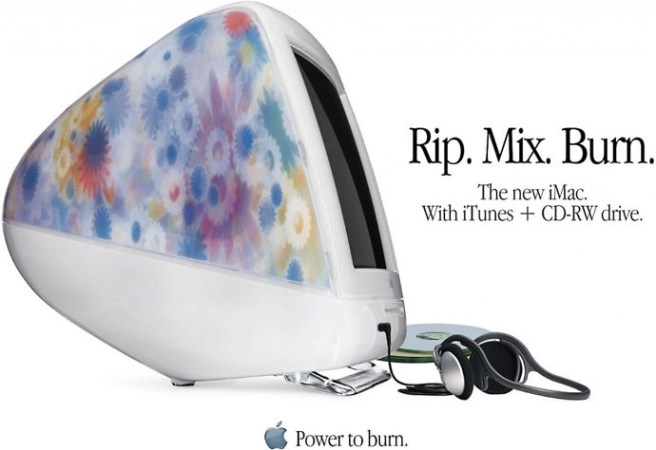

Le disque compact est mort. Ses lieux de vente ferment les uns après les autres. En France, on a vu en juin 2013 les 26 enseignes Virgin Megastore, lieu emblématique de la vente du disque au pays, fermer leurs portes d’un coup. Au Québec, on a vu en mai dernier Québecor Média se départir d’Archambault[1], sa chaîne de magasins grande surface spécialisée dans la vente de disques. Les lecteurs CD disparaissent de nos ordinateurs. La gamme entière des produits Apple en est dépourvue depuis 2013[2] — tout un revirement de situation pour une entreprise dont le slogan était « Rip. Mix. Burn » en 2001. La vente de fichiers musicaux, qui devait prendre le relais de celle du disque compact, est déjà en baisse au Canada depuis 2014[3]. Elle fait place à la diffusion en continu (le streaming), pratique en progression rapide au Canada comme aux États-Unis[4]. Dans les mots de Dominique Jutras de l’Observatoire de la culture et des communications du Québec, nous assistons depuis quelques années déjà à la « transformation des biens culturels en services culturels »[5]. Avec Spotify, Deezer, Google Play, Microsoft Groove et Apple Music — sans oublier YouTube, de loin le service de diffusion en continu le plus populaire[6] — cette nouvelle manière de consommer la culture est maintenant partout. Et alors que nous avons atteint un point tournant dans nos habitudes culturelles, c’est tout un pan de la recherche sociologique qui doit être revisité.

Dans l’ouvrage Figures de l’amateur publié en l’an 2000, Hennion, Maisonneuve et Gomart présentent le concept de la « discomorphose » :

L’accès désormais privilégié par le disque et ses dispositifs redéfinit la relation de l’amateur à la musique classique en général : le format du disque compact et de la chaîne haute-fidélité est aussi un formatage de l’écoute — durée, lieux, situations, modes opératoires, sélection, etc. — qui se transpose à l’ensemble de l’appréhension de la musique[7].

Six ans plus tard, Granjon et Combes, inspirés par ce concept, proposent celui de la « numérimorphose » pour rendre compte de la « réorganisation des pratiques des amateurs » liée à « la numérisation du signe sonore, à la dématérialisation des supports et à la multiplication des équipements »[8]. Pour rendre compte à mon tour de cette nouvelle réalité de la diffusion en continu, je propose ici le concept de « nubémorphose »[9], issu de l’analyse de dix entretiens semi-dirigés avec des utilisateurs de Deezer, Spotify et YouTube résidant en région parisienne. La présente étude dresse le portrait de la consommation musicale de ces dix répondants, en se penchant tout particulièrement sur les usages des nouveaux dispositifs de recherche et de recommandation propres aux services de diffusion en continu. Comment leurs pratiques musicales se sont-elles transformées depuis l’ère du CD ? Comment choisissent-ils ce qu’ils écoutent sur Deezer, Spotify ou YouTube ? De quelles manières perçoivent-ils les recommandations musicales affichées sur ces plateformes de diffusion ?

Figure 2 — Un mois après avoir lancé son logiciel iTunes, Apple introduit en février 2001 ses nouveaux ordinateurs iMac équipés de graveurs CD. « Le iMac a évolué en un centre de divertissement où on peut créer des films, organiser sa collection de musique et graver ses propres CD musicaux. […] iTunes permet à ses utilisateurs d’importer des chansons de leurs albums favoris dans leur iMac en les compressant au format MP3 ; de les organiser avec des fonctions de recherche, de navigation et de listes de lecture très avancées […] »[10]. En dessous, le MacBook Air, introduit en janvier 2008 ; le premier modèle d’ordinateur Apple sans lecteur CD depuis le PowerBook 2400 en 1997[11].

Revue de la littérature ⇑

La discomorphose d’Hennion

La musique est parmi les activités culturelles les plus prisées par les Français. Selon les données du projet de recherche Entrelacs de 2007, la consommation musicale est une pratique qui touche 92 % des Français ; 39 % d’entre eux écoutent de la musique quotidiennement, alors que 36 % le font au moins une fois par semaine[12]. Résultat d’un « élargissement de l’offre culturelle, des avancées du progrès technique, mais aussi du renouvellement des mécanismes de consécration et de légitimation de la culture »[13], l’intérêt porté à la musique s’est accentué depuis les années 1960, au point où la consommation musicale représente aujourd’hui une des pratiques culturelles les plus courantes, faisant partie du quotidien d’une très large portion de la population. La musique occupe une place particulièrement importante dans la vie des jeunes Français : 68 % d’entre eux en écoutent quotidiennement[14]. Au Québec, l’étude La Participation culturelle des jeunes à Montréal, menée en 2012, arrive au même constat : la musique est « au cœur même de l’univers culturel des jeunes ». Il s’agit de la pratique culturelle « la plus répandue, de même que l’activité la plus importante pour eux »[15].

Antoine Hennion, par ses nombreuses recherches en sociologie de la musique, des médias et des industries culturelles depuis les années 1980, est parmi les chercheurs les mieux placés pour étudier cette évolution rapide des pratiques musicales des dernières décennies. S’intéressant aux usages de la musique « à partir de l’auditeur et de ses entours et non de la musique elle-même », il étudie dans Figures de l’amateur le cas de la musique classique, en particulier « la relation complexe de production réciproque qui la lie au disque »[16]. Son enquête comporte 25 entretiens approfondis avec 13 amateurs abordés à la sortie de magasins de disque et lors de différents concerts le jour de la Fête de la musique, 9 disquaires, 2 responsables de service artistique dans des maisons d’édition et un journaliste spécialisé[17]. À ces entretiens semi-directifs viennent s’ajouter plusieurs séances d’observation dans des magasins de disque. L’objectif est d’étudier la musique classique dans son occupation visuelle et sonore de l’espace quotidien, sa présentation et représentation « du magasin aux lieux d’écoute » ; et par « l’ensemble complexe […] que constituent les professionnels du disque, les différents médias, les disquaires, le marché et le public »[18].

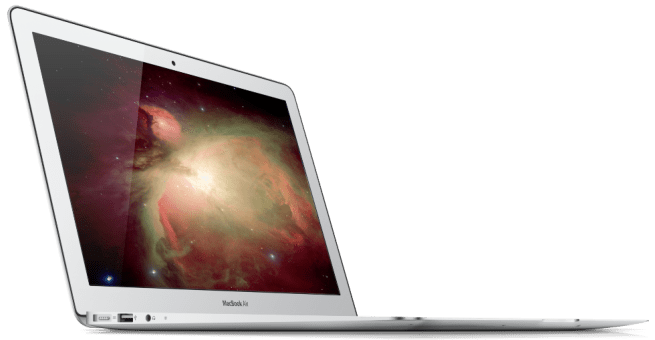

Hennion s’intéresse à la configuration de l’espace dédié au classique à l’intérieur du magasin Virgin. Promotions, sélections et compilations à l’entrée ; opéra dans l’alcôve à gauche ; musique contemporaine et importations au fond[19].

Figure 3 — Plan du rayon classique chez Virgin (tiré de Hennion et coll. 2000, p. 87)

Dans le magasin, le disque s’appréhende non pas par le son, mais par une multitude de repères visuels : « l’addition de noms » — genres, compositeurs, interprètes… – et de descriptifs, systèmes d’étoiles, pochettes attirant le regard témoignent du travail de toute une série d’intermédiaires, qu’ils soient éditeurs, critiques ou disquaires[20].

Les médias représentent un autre « lieu d’ancrage » important de la présence musicale[21]. La radio est présentée comme un moyen de découverte privilégié, une manière pour la musique de « prendre » l’auditeur, de venir à lui sans qu’il fasse de démarche particulière. La télévision « offre des accès divers à la musique classique » : par la musique des publicités, les reportages et les retransmissions de concert qui « présentent la musique comme un faire », la rendant « plus audible » grâce à l’ajout du visuel. Le cinéma quant à lui est un important « déclencheur » ; les cinéphiles veulent réécouter la musique entendue sur le grand écran. Un élément particulièrement important de cette présence médiatique pour les amateurs est l’inscription de la musique dans l’actualité : on veut suivre ce qui est « à l’ordre du jour ».

Hennion constate chez les amateurs « l’énorme importance du recours au réseau des proches »[22], que ce soit pour des conseils, l’échange de disques ou encore des recommandations d’achats ou de concerts. Cette relation se base sur une confiance « doublement fondée », à la fois sur la relation personnelle partagée avec cette personne et sur sa compétence.

Enfin, le disque « redéfinit la relation de l’amateur à la musique classique en général »[23] de plusieurs manières. Contrairement au concert, il est « le médium d’une relation intime à la musique » ; écouté chez soi, selon l’humeur et le moment. Il fait émerger la « discothèque », la collection, comme nouveau mode d’accumulation de la musique. Le format même du CD — ses plages courtes facilement repérables, sa durée d’environ une heure, la cohérence de l’assemblage des titres et des interprètes — définit un nouveau format d’écoute[24]. Le disque « fait glisser l’appréhension de la musique classique comme un ensemble d’œuvres à un ensemble d’enregistrements », et fait passer au second plan la prestation publique en temps réel[25].

La numérimorphose de Granjon et Combes

S’inspirant des travaux de Hennion, Maisonneuve et Gomart, Granjon et Combes présentent dans l’article La Numérimorphose des pratiques de consommation musicale leur propre hypothèse sur l’évolution des pratiques musicales.

Si l’amateur de musique est « l’enfant du mariage de la musique et du marché, dont l’union n’a pu être consommée que lorsque la technique a su faire de la musique un bien et un service », il est aussi, dorénavant, le fils des amours ancillaires de la massification de la culture et de la numérisation du signe qui ont fait des contenus musicaux des biens éminemment reproductibles, accessibles, archivables, transmissibles et non rivaux[26].

Fondée sur les données statistiques du projet Entrelacement des pratiques de communication et de loisir[27] d’Orange Labs, ainsi que d’une trentaine d’entretiens semi-directifs conduits auprès de jeunes amateurs de musique âgés de 17 à 35 ans dont la consommation musicale est « quotidienne et importante », l’analyse de Granjon et Combes rend compte du passage du disque au MP3 et de la « multiplication des modalités de consommation liées à la multiplicité des prothèses technologiques utilisées »[28].

La numérimorphose marque une évolution importante par rapport à la discomorphose d’Hennion, et ce, à plusieurs égards. D’abord, le son studio imposé par le disque, maintenant numérisé, se prête à un ensemble d’opérations nouvelles sur ordinateur de par sa plasticité inédite. L’assemblage, le mix, le remix et les collages en tous genres font émerger une nouvelle esthétique sonore, de nouveaux styles musicaux hybrides. Ensuite, là où la discomorphose mettait de l’avant l’album, la numérimorphose met en valeur « l’entité morceau », voire parfois le fragment de morceau musical, et sur des plateformes Web – Webradios, streaming – qui s’éloignent du support CD « que l’on achète et grave de moins en moins »[29]. Enfin, les coûts de production et de distribution fortement réduits par le passage au numérique bouleversent l’industrie de la musique, dont le modèle d’affaires continue à être fondé sur un marché de biens matériels promus par les médias de masse. Les nouvelles solutions de monétisation des contenus, notent les auteurs, « restent encore largement à l’état d’expérimentation » et tardent à émerger[30]. Les cadres de la discomorphose « restent encore largement à l’œuvre », mais se voient transformés peu à peu par le format numérique et la multiplication des équipements.

Premier élément d’analyse des auteurs : la socialisation culturelle et la consommation médiatique apparaissent comme les deux principaux phénomènes liés à la découverte musicale dans le cadre de la numérimorphose. Les réseaux relationnels demeurent les principaux relais des pratiques culturelles. « Que les amateurs soient dans un rapport plutôt profane ou plutôt expert à la musique, les frottements culturels qui prennent corps au sein de leurs réseaux de sociabilité sont des ressources essentielles de la constitution de leurs goûts et de leurs consommations »[31]. Granjon et Combes observent notamment chez leurs répondants que le fait de disposer d’un lecteur MP3 ou encore d’une clé USB sur soi permet de « récupérer des contenus musicaux au gré des rencontres », d’échanger en tout temps découvertes et coups de cœur avec son entourage immédiat. On note aussi que ce « foisonnement relationnel » tend à s’estomper avec l’âge[32].

Les médias d’information jouent eux aussi un rôle central dans la découverte musicale et le développement des goûts musicaux. Fortement consommées par les amateurs ayant participé à l’étude, la télévision et la radio continuent de « prendre » les auditeurs comme l’avait décrit Hennion, de les exposer à de nouveaux contenus. Qui plus est, soulignent Granjon et Combes, la spécialisation des goûts des amateurs s’accompagne d’une spécialisation de leur consommation musicale. Les amateurs « profanes » cherchent dans les médias la nouveauté, le dernier single à la mode, alors que les amateurs « experts » cherchent à trouver une pièce rare ou encore à compléter leur discographie[33].

La numérimorphose facilite grandement le partage et l’échange des contenus musicaux. Selon les données des auteurs, 82 % des moins de 25 ans échangent régulièrement de la musique, et cette pratique tend à diminuer avec l’âge[34]. Ces échanges sont « de moins en moins synonymes de rencontre physique ou de lien d’attachement » alors qu’Internet et les plateformes P2P permettent des relations qui « échappent aux contraintes spatiales »[35]. L’acquisition de contenus musicaux, transformée par le numérique, diffère aussi selon le rapport des amateurs à la musique. Les « experts », en tant que « méticuleux possesseurs et collectionneurs », accordent encore une place « prégnante » au CD et se méfient des plateformes d’acquisition de contenu musical numérique payant ; ils sont réticents à acquérir un contenu strictement sonore, dépourvu de toute matérialité qui leur permettrait « d’ancrer » leur consommation. Les « profanes », de leur côté, considèrent maintenant l’achat de disques comme « superflu ». Leur consommation « éphémère de hits », suivant la « culture du tube » du marché les amène à adhérer aux usages liés aux technologies numériques sans retenue, et avec le morceau individuel plutôt que l’album comme unité d’acquisition et de partage[36].

Les jeunes, observent Granjon et Combes, ne disposent plus généralement que d’une CDthèque « restreinte, le plus souvent composée de disques offerts par des proches »[37]. C’est l’ordinateur qui est devenu l’outil de gestion musical principal ; c’est là qu’on vient graver ses CD favoris en fichiers musicaux, qu’on organise une sonothèque « la plupart du temps surdimensionnée » de plusieurs dizaines, voire centaines, de giga-octets et qui alimente iPod et autres lecteurs MP3. Ces sonothèques sont « soigneusement classées » chez les amateurs « experts », qui sont « attentifs à la présence des titres, des morceaux et des illustrations de l’album »[38]. Faisant l’acquisition de contenu musical par morceaux plutôt que par albums, et se souciant généralement moins de l’organisation de leur sonothèque, les amateurs « profanes » « déconstruisent systématiquement » les albums dans des compilations personnalisées, au gré des envies. Plutôt que d’indexer leurs morceaux par album, par date ou par label, les « profanes » les compilent dans des dossiers selon les genres, les ambiances musicales ou encore la fonction attendue de cette musique (« compile zen », « danse »…).

L’écoute de musique aussi est déconstruite : elle est « sans doute l’activité qui, sous l’effet de la dématérialisation des contenus et de leur nouvelle plasticité, s’avère être la plus déconstruite de toutes les opérations liées à la consommation de musique »[39]. En effet, la multiplication des équipements donne lieu à celle des lieux d’écoute. On écoute la musique à la maison, en voiture, au travail, presque partout. Plus importante encore est la déconstruction de l’écoute liée au format numérique en tant que tel, alors que le zapping et l’écoute en mode aléatoire renversent le rapport de déférence de l’amateur vis-à-vis de l’œuvre. Ces nouvelles pratiques peuvent « aller jusqu’à prendre la forme extrême d’écoutes erratiques où les morceaux ne sont jamais consommés dans leur entièreté », au gré de « lubies plus ou moins éphémères »[40]. L’écoute « instruite » des amateurs « experts » est opposée à l’écoute « légère » des « profanes », « avant tout appréhendée comme un divertissement, un passe-temps »[41].

Les pratiques musicales au Québec : Laplante et Poirier

Au Québec, ce sont les travaux d’Audrey Laplante qui se sont intéressés de plus près aux pratiques musicales à l’ère numérique. Dans sa thèse Everyday Life Music Information-Seeking Behavior of Young Adults publiée en 2008, elle analyse les pratiques de quinze Montréalais francophones, âgés de 18 à 29 ans, à partir d’entretiens semi-dirigés. Sa question est la suivante : comment les jeunes adultes découvrent-ils de nouvelles pièces musicales, de nouveaux artistes ou des genres musicaux nouveaux dans le contexte de la vie quotidienne ?

Les amis, les collègues et la famille, explique-t-elle, sont « de loin la source de découvertes musicales la plus importante » pour ses participants[42]. Les recommandations par les proches sont particulièrement prisées pour deux raisons. D’abord, comme ces personnes connaissent leurs goûts, elles sont en mesure d’offrir des recommandations personnalisées et le plus souvent pertinentes. Ensuite, comme les participants connaissent eux aussi les goûts de ces proches, ils peuvent facilement juger de la valeur et de la fiabilité de ces recommandations. Ces conseils s’accompagnent d’échanges de disques ou de fichiers musicaux.

Les sources d’information informelles — bibliothécaires, critiques, disquaires — sont quant à elles moins valorisées par les participants. Par exemple, sur le site de critiques Allmusic.com, que quatre d’entre eux consultent régulièrement, ils se contentent de trouver le ou les disques avec le plus d’étoiles pour un artiste donné, sans nécessairement lire les critiques expliquant ce classement. La liste des « artistes similaires » sur la page de chaque artiste est très appréciée, mais on déplore le fait que certains de ces liens paraissent inappropriés, et que ces incohérences sont certainement attribuables au fait que « l’objectif du site est de faire de l’argent »[43].

Fait intéressant, bien que tous les participants à l’étude aient été recrutés dans le hall d’entrée de la Grande Bibliothèque de Montréal, qui rend disponible une large collection de CD musicaux, seulement six d’entre eux (sur quinze) ont rapporté emprunter des enregistrements musicaux dans les bibliothèques[44]. Comme l’ont expliqué deux participants, pourquoi se déplacer pour ce qu’on peut télécharger gratuitement chez soi ? Le téléchargement illégal de fichiers musicaux est en effet courant chez les participants à l’étude : dix sur quinze le font « régulièrement ».

Laplante observe chez ses répondants que la recherche de nouvelle musique se fait souvent sans objectif spécifique, que ce soit sur le Web ou chez le disquaire. Les découvertes sont le résultat de « rencontres fortuites » (serendipitous encounters), par exemple l’écoute d’un artiste qu’on connaît déjà dans un café, ou encore en voiture, à la radio[45]. La recherche active se fait par furetage (browsing) ; les participants apprécient particulièrement fouiller dans les étalages de nouveautés chez le disquaire ou en ligne, tomber sur le portrait d’un artiste dans leur magazine favori, ou encore parcourir la collection musicale d’un ami sur son lecteur MP3[46]. Laplante conclut que pour satisfaire les besoins de jeunes auditeurs comme ceux de son étude, les plateformes musicales devraient 1) faciliter le furetage au lieu de présumer qu’une recherche avec objectifs précis sera faite 2) fournir des métadonnées riches et complètes qui décrivent la musique elle-même mais qui présentent également les liens entre les artistes ainsi que des évaluations critiques 3) faciliter les échanges entre utilisateurs 4) fournir des recommandations qui tiennent compte du contexte d’utilisation, ou de l’effet recherché 5) assurer une expérience de recherche qui soit agréable avant tout, comme l’objectif des utilisateurs est d’abord le plaisir, plutôt que la satisfaction d’un besoin informationnel précis[47]. Laplante continue dans ses recherches subséquentes à s’intéresser à la découverte musicale chez les jeunes, notamment par l’analyse de leurs réseaux relationnels[48].

L’étude La Participation culturelle des jeunes à Montréal de Christian Poirier et son équipe, menée quelques années après la thèse de Laplante, permet de suivre les pratiques culturelles des jeunes québécois alors qu’émergent les deux géants Facebook et YouTube. Alors qu’en 2007, MySpace était décrit par les jeunes comme étant la plateforme musicale par excellence, c’est YouTube — en ligne depuis février 2005 — qui devient la plateforme musicale privilégiée des jeunes en 2012. Deuxième plateforme Web la plus mentionnée chez les jeunes ayant participé à l’étude de Poirier, YouTube sert à écouter de la musique, à télécharger des pièces musicales[49] qui viendront alimenter le iPod ou le téléphone portable, à regarder des vidéoclips et des spectacles et, dans quelques cas, à mettre ses propres vidéos en ligne[50].

Je cherche beaucoup sur YouTube puis… Tu sais, c’est rare que les gens me disent « ah, écoute ça ». C’est vraiment moi qui vais faire des recherches sur des nouvelles tounes. D’habitude, c’est sûr que sur iTunes il y a des top dix, puis tout ça, je les écoute, c’est souvent moyen. Ce que j’aime, je vais chercher une chanson plus… un style plus effacé, puis il y a comme des suggestions à côté puis c’est là que je commence à…[51]

La diffusion en continu ⇑

Quelques statistiques d’utilisation

L’enquête Les Pratiques culturelles des Français, menée environ tous les dix ans depuis 1973 par le ministère de la Culture et de la Communication français, trace le portrait des pratiques culturelles « des personnes de 15 ans et plus résidant sur le territoire métropolitain et disposant d’une maîtrise de la langue française suffisante pour répondre à une enquête »[52]. Sa plus récente édition, réalisée en 2008 par Olivier Donnat, témoigne de l’arrivée massive des ordinateurs et de la multiplication des équipements électroniques dans les ménages français. De 1997 à 2008, le nombre de Français de plus de 15 ans disposant d’un ordinateur à la maison triple, passant de 22 à 65 %, pendant que celui des Français ayant accès à Internet à domicile passe d’à peine 1 % à 56 %[53]. S’il est vrai que les pratiques culturelles convergent vers les écrans, Donnat précise que l’enquête 2008 représente « une situation d’entre-deux », un « moment où les usages du numérique peinent encore à se stabiliser »[54]. La révolution numérique transforme la manière dont on accède aux contenus culturels, mais « n’a pas bouleversé la structure générale des pratiques culturelles ni surtout infléchi les tendances d’évolution de la fin du siècle dernier »[55]. En effet, sauf pour la télévision et la radio dont l’écoute est en baisse, les changements « restent d’ampleur limitée et surtout s’inscrivent dans le prolongement des tendances » déjà observées[56]. Cela dit, explique Donnat, on peut entrevoir d’importants changements à venir lorsqu’on quitte le niveau général pour s’intéresser aux jeunes, principaux responsables des baisses d’écoute pour la radio et la télévision par exemple, et dont les goûts se tournent vers la culture anglo-saxonne.

Selon l’enquête de 2008, 52 % des Français ont déclaré avoir acheté des disques au cours des douze derniers mois, et 19 % ont déclaré avoir téléchargé de la musique[57]. Les jeunes sont les plus nombreux à écouter de la musique quotidiennement : 74 % des 15-19 ans le font contre 40 % des 35-44 ans et 15 % des 55-64 ans[58]. Sans surprise, les jeunes téléchargent beaucoup plus la musique que leurs aînés : « six lycéens sur dix l’ont déjà fait, soit trois fois plus que les 35-44 ans »[59]. Les données de l’enquête Entrelacement des pratiques de communication et de loisir citées par Granjon et Combes ajoutent à ce portrait que si 47 % des individus équipés d’un ordinateur l’utilisent pour écouter de la musique, c’est 83 % des 12-15 ans qui le font[60]. Il est à noter que ces deux enquêtes, publiées en 2007 et 2008, ne rendent pas compte de l’émergence des services de diffusion en continu comme Deezer et Spotify, qui n’existaient pas encore à l’époque. YouTube lui-même, lancé en novembre 2005, en était encore à ses débuts. Nous devrons ainsi attendre la nouvelle enquête Pratiques Culturelles des Français pour obtenir un portrait statistique national de ces récents développements.

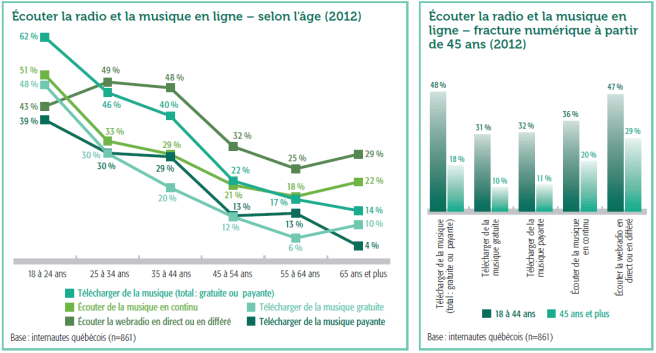

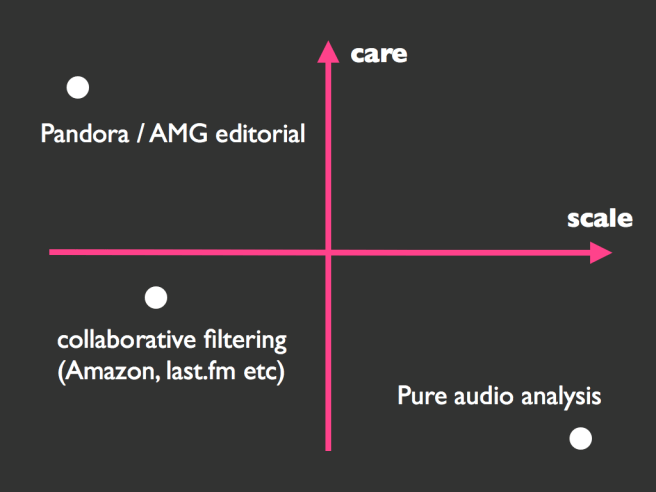

On dispose de statistiques plus récentes au Québec avec les enquêtes NETendances 2012 et 2014 du Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO)[61]. Fondées sur des sondages téléphoniques auprès de 1000 Québécois de 18 ans et plus[62], ces enquêtes mesurent en effet depuis 2012 l’écoute de musique en continu, en plus des autres facettes du divertissement en ligne comme la Webtélé (Netflix), les jeux en ligne et le livre numérique. On y observe que c’est déjà le quart de la population adulte québécoise (24 %) qui écoute de la musique en continu (avec des services comme Grooveshark et Rhapsody) en 2012, ce qui représente 28 % des internautes d’âge adulte au Québec. Le téléchargement de musique (gratuite ou payante) ainsi que la Webradio sont quant à eux en progression, passant respectivement de 21 à 28 % et de 23 à 33 % de la population adulte québécoise entre 2010 et 2012. Comme Donnat dans son enquête Les Pratiques Culturelles des Français 2008, le CEFRIO insiste sur la nature générationnelle des pratiques de consommation musicale des Québécois. Une « fracture » située à 45 ans sépare la population : les internautes de 18 à 44 ans sont plus du double des 45 ans et plus à télécharger de la musique (payante ou non), avec des proportions respectives de 48 et 18 %. L’écart est moins large en ce qui a trait à l’écoute de musique en continu, avec 36 % des internautes de 18 à 44 ans contre 20 % de ceux de plus de 45 ans.

Figure 4 – Enquête NETendances 2012, CEFRIO, p. 11.

Du côté des États-Unis, le 2014 Nielsen U.S. Music year-end report indique une forte hausse dans l’écoute de musique en continu. C’est près de 164 milliards de pièces musicales individuelles qui sont diffusées (diffusion vidéo ou audio) en 2014, une progression de 55 % par rapport à l’année précédente. Un peu moins de 141 millions de CD et de 106 millions d’albums au format numérique sont achetés aux États-Unis en 2014, une consommation en baisse respectivement de 15 et 9 %. Pendant ce temps, les ventes de disques vinyles atteignent le chiffre record de 9 millions, en progression de 52 % par rapport à l’année précédente. Le rapport note que l’écoute de musique sur téléphone intelligent (smartphone) dépasse maintenant celle sur iPod, alors que 41 % des auditeurs écoutent de la musique sur leur téléphone. La radio, sur bande FM et sur Internet, demeure la première source de découverte musicale au pays, avec 51 % des consommateurs qui utilisent la radio pour découvrir de la nouvelle musique[63].

Deezer

Lancé en 2007 à Paris, le service de diffusion musicale en continu Deezer permet d’écouter un catalogue de 35 millions de titres sur ordinateur, tablette et téléphone intelligent. Aujourd’hui présent dans 186 pays, le service compte 16 millions d’utilisateurs actifs, dont 5 millions d’abonnés payants[64]. Dans son offre gratuite, Deezer permet l’écoute sur demande de toutes les pièces de son catalogue, entrecoupée de publicités occasionnelles. On peut sauter (skip) jusqu’à six chansons à l’heure, la navigation à l’intérieur des titres (audio scrubbing) n’est pas permise, et la qualité audio est limitée à 128 kbit/s au format MP3. Pour 9,99 € ou 9,99 $ CA par mois, l’offre Deezer Premium permet l’écoute illimitée sur ordinateur, tablette et téléphone mobile, sans interruptions publicitaires et à une qualité audio allant jusqu’à 320 kbit/s au format MP3. L’offre Premium permet aussi de télécharger les titres sur ses appareils pour une écoute hors connexion[65]. Depuis août 2010, grâce à un partenariat avec Orange (géant français des télécommunications), un accès à l’offre Premium est compris dans certains forfaits de téléphonie mobile. Le service Deezer est offert au Canada depuis avril 2012. Il n’a pas encore été lancé aux États-Unis.

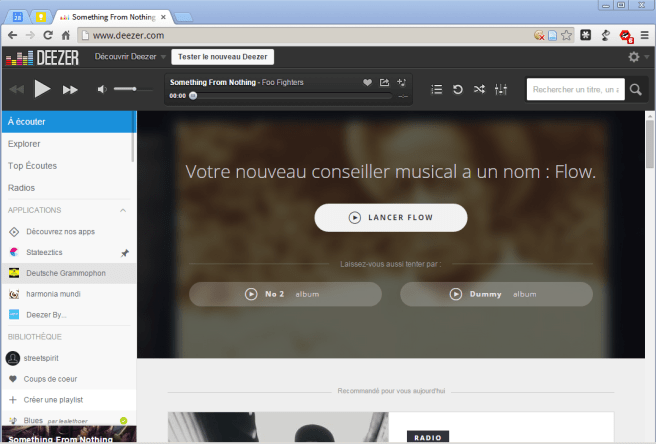

L’interface de Deezer[66] est organisée par onglets de navigation. L’onglet À écouter est celui qu’on voit par défaut à l’ouverture de l’application. On y trouve d’abord un bouton pour lancer le Flow, qui est un mix musical automatisé et personnalisé à partir de l’historique d’utilisation, des titres indiqués comme favoris ainsi que de nouveaux titres jugés comme correspondant aux goûts de l’utilisateur. De cette manière, le Flow fait jouer à la fois des titres déjà enregistrés dans la sonothèque virtuelle de l’utilisateur et des titres qui lui sont inconnus. Des boutons J’aime et Je n’aime pas permettent d’indiquer les pièces à éviter et celles à ajouter aux Coups de cœur, ce qui améliore en retour la formule de recommandation pour qu’elle « s’adapte aux goûts » de l’utilisateur[67]. On trouve sous le bouton Lancer Flow un choix de deux albums à écouter, choisis parmi ceux qui sont déjà enregistrés. Sous le Flow et ces deux albums débute la section Recommandé pour vous aujourd’hui, où s’affiche une série de vignettes (ou « fiches ») de recommandations musicales personnalisées. On y trouve des recommandations de titres, d’albums, de playlists et de « radios » ; elles sont présentées en ordre chronologique, parfois avec la mention « Sélection Deezer », « Conseillé par ___, Deezer Editor », « Nouveauté » ou encore « Vous aimez ___, Essayez ___ ». On peut lire et écrire des commentaires au bas de certaines de ces vignettes, et un bouton de lecture permet de lancer l’écoute des titres recommandés. L’onglet Explorer affiche une sélection de titres et d’albums classés par genre musical et par zone géographique. L’onglet Top Écoutes affiche les titres, albums, artistes et playlists les plus écoutés du moment sur Deezer. L’onglet Radios présente une sélection de « radios intelligentes » générant automatiquement une programmation musicale à partir des titres d’un artiste en particulier, auxquels s’ajoutent des titres d’artistes jugés similaires. Les Applications, situées sous ces onglets, sont des portails qui permettent d’accéder au contenu Deezer, mais à partir de l’interface d’un service tiers, par exemple la maison de disque Deutsche Grammophon ou encore le service Chordify. Au moment des entretiens, l’application Disney était présente par défaut dans la section Applications de l’interface.

Figure 5 — Interface de Deezer (octobre 2014)

La section Bibliothèque, sous les applications, regroupe la page profil de l’utilisateur ainsi que la liste de ses playlists. On trouve sur cette page de profil une liste des titres, albums et artistes « coups de cœur », c’est-à-dire ceux que l’utilisateur a enregistrés, une liste des utilisateurs suivis et qui suivent l’utilisateur — Following et Followers — ainsi qu’un historique d’écoute. Une boîte en haut à droite permet d’effectuer une recherche par titre, album ou artiste. Les pages dédiées aux artistes présentent d’abord un Top Titres des cinq titres les plus écoutés pour cet artiste, puis sa discographie en ordre chronologique, du plus récent album au plus ancien. Enfin, trois boutons en bas à droite de l’interface affichent la liste des amis Facebook de l’utilisateur qui sont eux aussi connectés à Deezer, ainsi que des notifications qui indiquent ce que ces amis écoutent.

Spotify et Shazam

Spotify, principal concurrent de Deezer, est lancé en Suède en octobre 2008. Comptant en date du 10 juin 2015 plus de 75 millions d’utilisateurs, dont 20 millions d’abonnés payants[68], il s’agit de la plateforme musicale la plus populaire en son genre en ce moment[69]. Comme sur Deezer, on y a accès à un catalogue d’un peu plus de 30 millions de titres qu’on peut écouter sur demande ; comme sur Deezer, l’écoute entrecoupée de publicités y est gratuite et l’écoute illimitée coûte 10 € (ou 10 $ CA) par mois. Le catalogue de chansons de Spotify ressemble à celui de Deezer, mais les méthodes de recommandation y sont différentes. La fonction Flow de Deezer, par exemple, n’a pas d’équivalent sur Spotify, mais on y trouve en revanche une playlist personnalisée de 30 titres recommandés, renouvelée de manière hebdomadaire. Spotify est offert dans 58 pays, dont les États-Unis. Le service est offert en France depuis octobre 2008, et au Canada depuis septembre 2014.

L’interface de Spotify, relativement semblable à celle de Deezer et utilisée par un seul de nos répondants, ne sera pas décrite dans le détail. La page d’accueil de Spotify se distingue de celle de son concurrent en affichant non pas des recommandations de pièces ou d’albums, mais plutôt une liste de playlists choisies en fonction du moment de la journée — Dinner Music en soirée par exemple — ainsi qu’une grille « Genre et Ambiances » qui permet de lancer des playlists, comme le nom l’indique, crées par Spotify autour d’un thème, d’un contexte d’écoute ou d’un genre musical particulier, par exemple Hip hop, Entraînement, Trending, Sommeil.

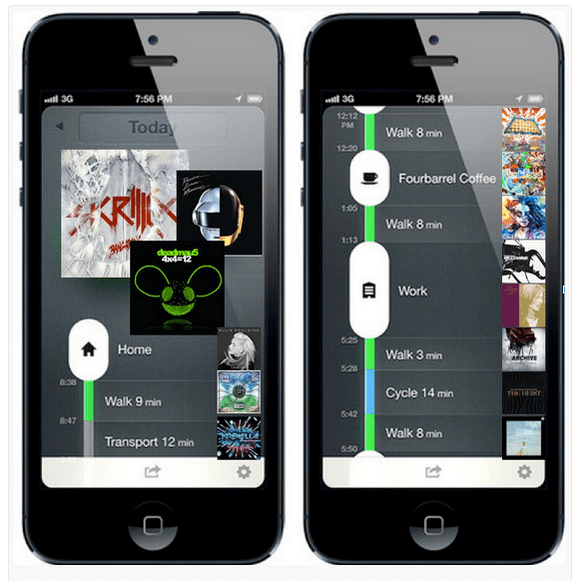

Les applications mobiles Track ID et Shazam, utilisées par plusieurs de nos répondants, permettent d’identifier les pièces musicales pendant qu’elles jouent autour de soi. L’application, dès qu’elle est lancée sur téléphone intelligent, enregistre quelques secondes du son ambiant, interroge sa base de données sur le Web et retourne le nom du titre et son artiste[70]. Très efficace, l’application permet de retrouver à la fin de la journée, sur Deezer, Spotify ou YouTube, la liste des pièces ayant attisé la curiosité de l’utilisateur pendant la journée, en voiture ou au café par exemple.

La recommandation musicale sur plateforme de diffusion numérique

L’offre des services de diffusion musicale est à peu près équivalente : accès à un peu plus de 30 millions de titres, applications Web et mobiles, écoute gratuite entrecoupée de publicités ou écoute illimitée pour 10 € (ou 10 $ CA) par mois. Là où les plateformes de diffusion ont l’occasion de se démarquer est dans la recommandation musicale et son interface. Avec autant de titres disponibles, comment choisir quoi écouter ? Les plateformes de diffusion numérique comme Deezer et Spotify ouvrent la voie à de grands changements dans le domaine de la recommandation culturelle, alors que se développe la recommandation personnalisée et automatisée alimentée par les mégadonnées (big data).

L’ouvrage Music Recommendation and Discovery d’Oscar Celma, publié en 2010 d’après sa thèse de doctorat, figure parmi les meilleures publications sur le sujet[71]. Telle qu’elle est présentée par Celma, la consommation musicale est centrée autour d’un petit nombre d’artistes énormément populaires. En 2007 aux États-Unis, seulement 1 % des titres offerts au format numérique représentaient 80 % des ventes, et 1000 albums seulement représentaient 50 % des ventes totales d’albums[72]. Dans un univers musical dominé sans partage par Taylor Swift et les bandes originales de Disney, la recommandation personnalisée par plateforme numérique offre un potentiel de diversification énorme ; elle présente l’occasion pour le nombre grandissant d’utilisateurs des services comme Deezer et Spotify de s’ouvrir à la nouveauté[73]. Pour l’instant, c’est encore une minorité d’artistes très populaires qui domine sur Deezer : « 30 % des écoutes d’un morceau [n’y] durent pas plus de 30 secondes », « 50 % [des écoutes] ne vont pas jusqu’à la fin [des morceaux] » et « seulement 20 % » des albums présents sur la plateforme sont écoutés « de manière significative »[74]. Cependant, il faut souligner que les outils de recommandation tels qu’ils sont présents aujourd’hui sur Deezer sont très récents. Les onglets À écouter et Explorer sont annoncés pour la première fois sur le blogue de l’entreprise en novembre 2013[75] ; la fonctionnalité Flow apparaît quant à elle progressivement sur la plateforme à partir d’avril 2014[76], soit quelques mois seulement avant nos entretiens.

La recommandation musicale est unique à bien des égards si on la compare à celle pour les films ou les livres par exemple. Les goûts et les préférences des auditeurs sont déterminés de manière plus implicite qu’explicite, c’est-à-dire par rapport à leurs habitudes d’écoute sur la plateforme plutôt qu’à leurs évaluations explicites des contenus musicaux. Un même titre peut être écouté plusieurs fois ou joué en boucle. Les recommandations musicales peuvent être évaluées de manière instantanée par l’écoute d’extraits ; le service YouTube à lui seul permet aujourd’hui d’écouter pratiquement n’importe quel titre ou album le moindrement populaire dans son entièreté, gratuitement. Le contexte d’écoute exerce une influence considérable sur les choix musicaux : un même utilisateur peut très bien écouter de la guitare acoustique en se levant le matin, du hip-hop en s’entraînant au gym et du jazz en s’endormant le soir. Un service de recommandation musicale efficace doit non seulement présenter les bons titres, il doit les présenter au bon moment[77].

L’objectif de la recommandation, explique Celma, est la sérendipité (serendipity), c’est-à-dire la découverte de titres à la fois pertinents et nouveaux pour un utilisateur particulier. Un équilibre très délicat entre familiarité et nouveauté doit être atteint : les titres très populaires risquent d’être déjà connus par l’utilisateur, et ceux plus obscurs, même s’ils correspondent précisément à ses goûts, sont abordés avec méfiance. Une série de titres familiers doit être présentée d’emblée, pour faire place à des recommandations de plus en plus pointues au fur et à mesure que l’outil de recommandation gagne la confiance de l’utilisateur[78]. Deuxième défi de taille, les goûts changent avec le temps, ce qui nécessite l’adaptation constante de la formule de recommandation. La rétroaction (feedback) positive de l’utilisateur s’exprime de manière implicite dans ses choix d’écoute et dans les titres et les albums qu’il enregistre dans ses favoris, mais la rétroaction négative, forcément explicite (appuyer sur un bouton Je n’aime pas par exemple), est plus difficile à soutirer, puisqu’elle exige un effort supplémentaire de l’utilisateur.

Il existe trois catégories principales de formules de recommandation musicale[79] :

- Le filtrage démographique : associe certains traits et certaines caractéristiques (âge, sexe, situation familiale, ville, intérêts, etc.) à certains artistes ou styles musicaux. Par exemple, on demande à l’ouverture du compte Deezer l’âge de l’utilisateur ainsi qu’une sélection de styles musicaux favoris parmi une liste, afin de fournir les premières recommandations. Les recommandations basées sur cette seule technique demeurent très générales, ce qui n’est pas efficace à long terme. Aussi, remplir tout type de formulaire demande un effort de la part de l’utilisateur, ce qui représente un deuxième inconvénient.

- Le filtrage collaboratif : associe entre eux les utilisateurs qui affichent des goûts et des comportements semblables, en s’intéressant aux liens entre utilisateurs et titres musicaux sur l’ensemble de la plateforme. Par exemple, si la majorité des utilisateurs qui écoutent les artistes A, B et C écoutent aussi l’artiste D, on va recommander cet artiste D à ceux qui écoutent A, B et C sans écouter D. Le filtrage collaboratif est parmi les méthodes de recommandation les plus utilisées, pour la musique comme pour les achats en général (la section « Les clients qui ont acheté cet article ont aussi acheté » figurant sur les pages de produits Amazon en est un bon exemple). Cela dit, cette méthode a ses inconvénients. D’abord, avec plus de 30 millions de titres au catalogue Deezer, dont une petite partie seulement est écoutée de manière significative, on ne dispose pas d’assez d’information sur la majorité des titres disponibles pour pouvoir les recommander de manière fiable. Aussi, dès qu’un utilisateur dévie un peu de la norme dans ses goûts, il devient difficile de lui trouver des utilisateurs correspondants. Ensuite, il est difficile d’établir des recommandations pour les nouveaux utilisateurs et les nouveaux titres musicaux, qui n’ont pas établi assez de liens pour qu’on puisse les associer : c’est le problème du démarrage à froid (cold start). Enfin, le filtrage collaboratif, en se basant sur le comportement des utilisateurs plutôt que sur la description du contenu, tend à recommander les titres les plus populaires, ce qui accentue le problème de la dispersion des données et laisse dans l’ombre un grand nombre de titres potentiellement très pertinents.

- Le filtrage basé sur l’analyse du contenu: associe les préférences des utilisateurs aux caractéristiques des titres musicaux (genre, vitesse, langue, instruments, etc.), telles qu’elles sont déterminées par des évaluateurs humains ou une formule informatique automatisée ; on s’intéresse aux similarités entre les titres. Cette méthode est elle aussi sujette au problème du démarrage à froid : on peut difficilement recommander des titres à un utilisateur dont on ignore les préférences. Le filtrage par analyse de contenu peut mener à des recommandations limitées, qui ressemblent trop aux titres déjà présents dans les favoris de l’utilisateur — ce qui va à l’encontre de l’objectif de sérendipité recherché. Il y a de bonnes chances que ces titres soient déjà connus, ou que certains genres musicaux très appréciés de l’utilisateur demeurent absents des recommandations, si aucun morceau de ce style n’est présent dans les favoris.

… auxquelles vient s’ajouter une quatrième catégorie issue des progrès technologiques des dernières années :

4. Le filtrage basé sur le contexte : extrait de l’information sur les titres, les albums et les artistes sur le Web, les réseaux sociaux et les services d’identification collaboratifs (collaborative tagging, comme sur le service Last.fm par exemple). Un peu à la manière du moteur de recherche Google, cette formule extrait toute l’information qu’elle peut trouver sur le Web à propos de la musique : texte, hyperliens, contenu multimédia, évaluations de consommateurs, forums de discussion, sessions de clavardage, réseaux sociaux. Cette information est ensuite analysée de manière à identifier les opinions et les tendances musicales pour chaque tranche démographique d’utilisateurs. Elle sert aussi à identifier les catégories associées aux titres musicaux, telles qu’elles sont attribuées par les auditeurs et dans leurs propres mots. Cette méthode rencontre les problèmes de la polysémie et de la synonymie : est-ce que le verbe « aimer » signifie que l’internaute apprécie la pièce, ou que cette pièce parle d’amour ? Doit-on regrouper ou non les titres identifiés par les internautes comme étant « hiphop », « hip-hop » et « rap » ? Un autre problème est que, en règle générale, seuls les titres les plus populaires sont identifiés par les internautes.

Ces quatre méthodes de recommandation sont combinées sur les plateformes de diffusion dans une formule hybride qui tire profit des forces et des faiblesses de chacune. Par exemple, on va se fier au filtrage démographique pour les recommandations d’un nouvel utilisateur, afin de remédier au problème du démarrage à froid associé au filtrage collaboratif. Considération importante, les recommandations doivent absolument être transparentes : « les explications justifiant les recommandations sont aussi importantes que la liste d’éléments recommandés elle-même »[80]. En effet, il a été démontré que ces explications accroissent la satisfaction des utilisateurs et leur confiance en la formule de recommandation, en particulier pour les systèmes basés sur le filtrage collaboratif[81].

Les formules de recommandation de Deezer et Spotify

Les formules de recommandation et leur interface sont différentes sur Deezer et Spotify, mais elles s’alimentent à une seule et même base de données, celle de la compagnie Echo Nest. Fondée en 2005 par Tristan Jehan et Brian Whitman, deux doctorants au MIT Media Lab, puis achetée par Spotify en 2014, elle alimente aujourd’hui plus de 400 applications et sites Web tels que Deezer, VEVO, MTV, Foursquare, Twitter, Yahoo! et Microsoft, et rejoint plus de 100 millions d’usagers chaque mois[82]. Si vous avez utilisé un service musical en ligne autre que Pandora et iTunes, il y a des bonnes chances que vous ayez déjà eu affaire à Echo Nest sans le savoir[83].

Echo Nest est beaucoup plus qu’une base de données ; il s’agit d’une infrastructure complète de veille, de collecte et de réorganisation (repackaging) de données culturelles et comportementales sur laquelle vient s’établir une multitude d’applications et de services musicaux[84]. La base de données Echo Nest renferme non pas des contenus culturels, mais plutôt des liens et des connexions entre artistes, utilisateurs et contenus. Ce sont les plateformes telles que Spotify et Deezer qui négocient l’accès aux œuvres avec les compagnies de production ; Echo Nest ne fournit que le moteur de recommandation. L’accès à cette infrastructure se fait par l’intermédiaire de son interface de programmation d’applications (API). Fait intéressant, cet accès est libre et gratuit pour toute utilisation non commerciale, et le service d’identification Echoprint est libre d’accès même pour utilisation commerciale — ce qui explique le nombre élevé d’applications et de services qui y ont recours. Ce modèle très ouvert alimente généreusement en retour la base de données, qui devient ainsi plus riche de jour en jour. Chaque utilisateur d’Echo Nest, sur n’importe quelle plateforme, est suivi dans ses recherches et ses écoutes en temps réel. Le nom des titres écoutés, l’heure et l’emplacement géographique de ces écoutes ainsi que tout favori ou titre sauté sont enregistrés dans un profil d’utilisateur persistant et anonymisé, nommé Taste Profile[85].

L’équipe de recherche responsable du moteur de recommandation Echo Nest est très active sur le Web : au blogue grand public Spotify Insights[86] et à celui, plus technique, de ses ingénieurs Spotify Labs[87] viennent s’ajouter les blogues personnels bien garnis de ces mêmes employés. On y décrit les derniers projets de la compagnie, des données d’utilisation intéressantes ou encore les difficultés techniques rencontrées par les ingénieurs au quotidien. Brian Whitman, co-fondateur d’Echo Nest et scientifique en chef chez Spotify, explique dans son article How music recommendation works – and doesn’t work le fonctionnement du moteur de recommandation musicale qu’il a conçu[88].

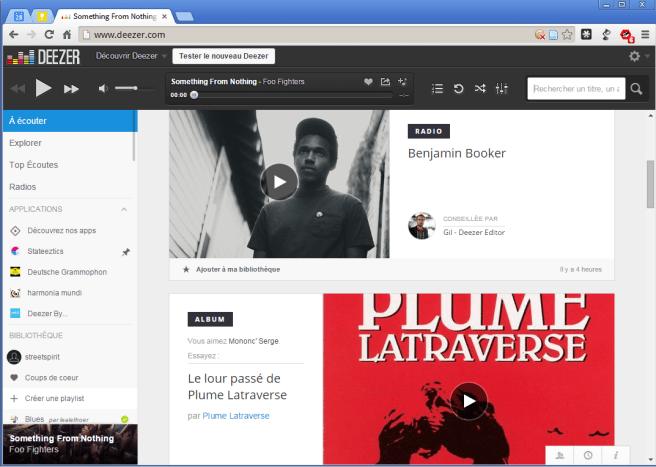

Les approches de recommandation basées sur les comportements d’écoute et l’évaluation éditoriale, explique Whitman, ont échoué dans leurs efforts de recommandation, et c’est dans l’objectif de remédier à la situation qu’Echo Nest a été fondé. Sa nouvelle approche, basée sur « l’analyse acoustique » et « l’analyse textuelle » — qui correspondent respectivement à l’ « analyse du contenu » et au « filtrage basé sur le contexte » décrits à la section précédente —, vise deux objectifs cruciaux de la recommandation qui ont été négligés à son avis par les approches précédentes, soit le souci des artistes et des auditeurs (Care) et la portée du catalogue de titres disponibles (Scale). Est-ce que l’outil de recommandation propose des titres véritablement pertinents et nouveaux à ses utilisateurs ? Permet-il aux nouveaux musiciens de se faire découvrir ? Sa base de données considère-t-elle une minorité d’artistes très populaires ou englobe-t-elle aussi les artistes moins connus ?

Figure 6 – Les techniques de recommandation et leur performance en termes de Care et Scale (How Music Recommendation Works, Whitman)

Le filtrage collaboratif du site marchand Amazon, par exemple, est conçu pour encourager un nombre maximum d’achats, mais en tant qu’outil de recommandation culturel, observe Whitman, il laisse à désirer. On peut se demander, par exemple, quelle est la pertinence informationnelle d’afficher, sur la page de l’album Revolver des Beatles, cinq autres albums des Beatles en guise de recommandation. Il y a là une belle occasion de découverte qui est gâchée, autant pour l’auditeur que pour les artistes émergents — d’où le constat d’échec quant à l’aspect care de la formule. Les services musicaux comme Pandora, qui fondent leurs recommandations sur l’analyse des contenus musicaux plutôt que sur le filtrage collaboratif, proposent des titres plus pertinents, de véritables découvertes. Cela dit, explique Whitman, Pandora en particulier souffre d’un problème d’échelle : chaque titre étant classé manuellement par ses musicologues, sa base de données comprend à peine un peu plus d’un million de titres après 10 ans d’existence[89] – très loin des 30 millions de Deezer et de Spotify. En épluchant plus de 10 millions de pages Web sur la musique par jour, le moteur de recommandation d’Echo Nest suit le pouls de l’actualité musicale telle qu’elle est vécue et décrite par les internautes — Whitman affirme que son entreprise est la seule à privilégier cette approche. Cette analyse textuelle, combinée à une analyse acoustique automatisée, produit une base de données à la fois d’une grande richesse et d’une grande envergure.

Si l’infrastructure fondamentale d’Echo Nest est commune à Deezer et Spotify, les formules précises de recommandation diffèrent sur chaque plateforme. Sans en connaître les détails — secret commercial oblige —, on sait, par exemple, que Deezer se démarque en ajoutant dans sa recette « le scan de 1 500 radios […] pour apprendre de leurs associations et choix sonores, et les choix de 50 personnes [les Deezer Editors], chargées de repérer des disques dans l’actualité »[90].

Tel qu’il a été mentionné précédemment, plusieurs centaines de services et d’applications ont été conçus ces dernières années à l’aide de la base de données Echo Nest. Parce qu’une portion significative de cette infrastructure est libre d’accès, ces applications proviennent autant des ingénieurs de Spotify que de concepteurs indépendants. En voici quelques-unes, pour donner une idée de ce que permet aujourd’hui l’analyse des données des plateformes musicales[91] :

- Fresh Finds[92]: une playlist de titres émergents, renouvelée tous les mercredis. L’analyse des grands titres de l’actualité musicale et du bouche à oreille sur les blogues et les forums que permet le moteur de recommandation de Spotify y indique les pièces musicales qui gagneront en popularité au cours des prochaines semaines, avant même qu’elles aient été écoutées de manière significative sur la plateforme.

- Musical Map[93]: carte du monde interactive où on peut voir les titres populaires distinctifs du moment chez les utilisateurs de Spotify de chacune des grandes villes où le service est présent, c’est-à-dire des titres qui sont populaires à cet endroit, mais pas ailleurs. Au moment d’écrire ces lignes, ce sont Jean Leloup et Les sœurs Boulay qui se démarquent à Montréal, Billy Redfield et Lisa May à Berlin et The Shoes et Lilly Wood and the Prick à Paris.

- Every Noise At Once[94]: carte interactive des 1387 genres musicaux répertoriés par Echo Nest. On y voit la relation des genres entre eux, ainsi qu’une liste des artistes les plus représentatifs dans chacun des genres. Voir aussi Music Popcorn[95], un autre projet de visualisation des genres musicaux.

- Where’s the Drama?[96] : identifie et joue l’extrait de 30 secondes le plus « dramatique » de n’importe quel titre disponible sur Spotify, c’est-à-dire celui où un important crescendo culmine en un sommet en termes de volume. Testé avec Stairway to Heaven de Led Zeppelin et All By Myself de Céline Dion, la formule identifie correctement le solo de guitare et les notes aiguës de la chanteuse. Ça marche !

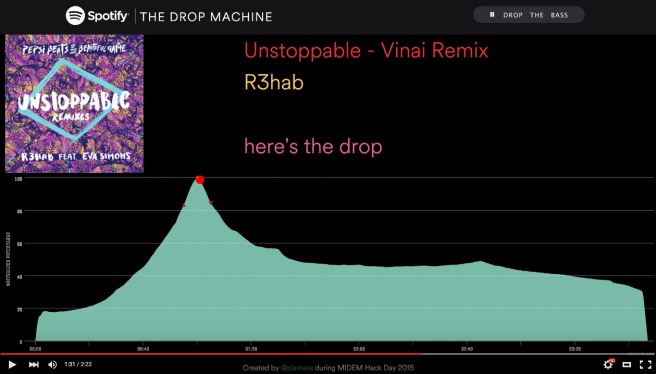

- The Drop Machine[97]: trouve et joue les drop dans les pièces de musique électronique, ce point culminant où démarre une trame basse très rythmée. Cet outil fonctionne non pas en calculant l’amplitude sonore des pièces, mais plutôt en compilant les données de navigation et de zapping (scrubbing) de millions d’utilisateurs à l’intérieur de ces pièces. Dans une pièce rock, les auditeurs vont avancer le curseur pour entendre directement le solo de guitare par exemple ; dans une pièce dubstep c’est invariablement le drop qui est recherché.

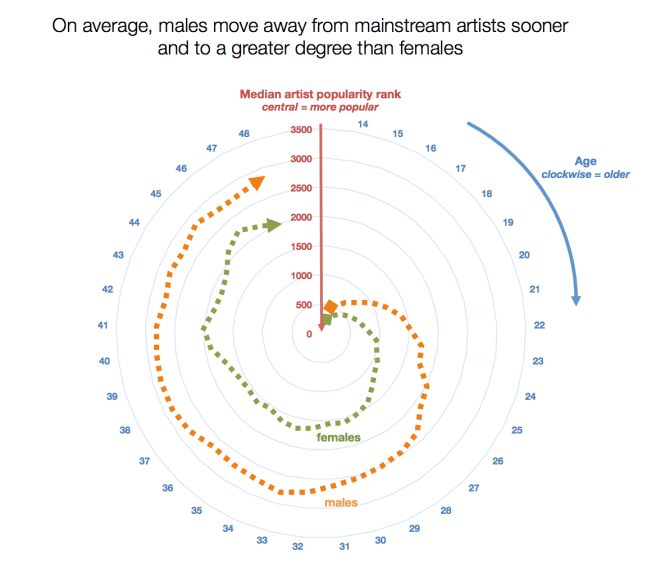

- Taste Freeze[98]: recherche d’Ajay Kalia de chez Spotify sur le phénomène de la cristallisation des goûts musicaux avec l’âge, observé et documenté d’après les données de la plateforme de diffusion. Les goûts musicaux des adolescents convergent en grande majorité vers des artistes très populaires, pour ensuite s’éloigner de ces artistes au cours de la vingtaine, et se cristalliser en début de trentaine. Cet effet est plus prononcé chez les hommes que chez les femmes.

Figure 7 – The Drop Machine (vidéo de l’application en action)

Figure 8 — Rang de popularité des artistes écoutés selon l’âge (Recherche Taste Freeze)

Méthodologie ⇑

La première partie de ce rapport ayant tracé un portrait général de la situation de la consommation musicale et de ses nouvelles plateformes de diffusion, la seconde partie porte maintenant sur l’analyse de dix entretiens menés avec des utilisateurs de ces nouvelles plateformes musicales. À la suite d’Hennion et de Granjon et Combes, ayant respectivement étudié l’incidence du CD et de la numérisation des pièces musicales, la présente recherche tente de découvrir l’effet de la transformation des biens musicaux en services de diffusion musicale, tel qu’il est exprimé et observé chez les utilisateurs de ces services. Plus spécifiquement, elle se penche sur la réception chez ces utilisateurs des nouveaux outils de recommandation musicale mis à leur disposition, tels que le Flow et les fiches de la page d’accueil du service Deezer. Les principaux objectifs de la recherche sont les suivants :

- Tracer le portrait des transformations de la consommation musicale chez les répondants au cours des dernières années.

- Définir la manière dont les répondants découvrent de nouveaux titres et de nouveaux artistes musicaux aujourd’hui. Quelle place occupent les nouvelles plateformes de diffusion dans ce processus de découverte ?

- Observer comment ces plateformes sont utilisées par les répondants, et ce qu’ils comprennent des outils de recommandation qui leur sont proposés.

Les participants ont été sélectionnés parmi ceux de l’Étude sur la perception du traitement des données personnelles sur Internet d’Orange Labs, un sondage Web mené à l’été 2014 auprès de 1000 Français âgés de 15 ans et plus. Les participants ne pouvaient être sélectionnés pour la présente étude que s’ils remplissaient tous les critères suivants :

- Habite la grande région parisienne[99].

- Indique écouter de la musique sur une plateforme de diffusion en continu (comme Deezer et Spotify) une fois par semaine ou plus.

- Indique être intéressé à participer à une seconde étude.

- Spécifie son adresse et son numéro de téléphone[100].

Des 1000 participants au sondage, seulement 30 correspondaient à tous ces critères. Parmi eux, 10 ont accepté notre invitation : ils sont devenus notre échantillon. Notre groupe de répondants est composé de 2 femmes et 8 hommes, âgés de 21 à 54 ans. Deezer est la plateforme de choix de 8 d’entre eux ; un autre utilise plutôt Spotify, et un autre se sert seulement de YouTube[101].

Les entretiens ont été menés d’une manière semi-directive, c’est-à-dire avec une grille de questions flexible qui permet une certaine adaptation aux réponses du participant, selon les thèmes qui émergent spontanément dans ses réponses par exemple. Ils ont eu lieu au domicile des participants et avec leur propre équipement[102], dans l’idée de documenter une utilisation des plateformes de diffusion en continu qui soit la plus authentique possible.

Le questionnaire était constitué des sections suivantes[103] :

- Réitération des objectifs du projet et des considérations liées à l’éthique (confidentialité des réponses, liberté de refuser de répondre à certaines questions, etc.).

- Confirmation des informations personnelles: âge, occupation, niveau d’études.

- Contextes d’écoute: fréquence, équipement, moyen d’acquisition, montant dépensé, transformation de la consommation.

- Plateforme de diffusion: type d’abonnement, nombre d’années d’utilisation, motivation à l’abonnement, transformation de l’écoute s’il y a lieu, connexion du service à un réseau social comme Facebook.

- Découverte musicale: description de découvertes anciennes et récentes, classement des outils de découverte (télévision, presse, amis, réseaux sociaux, plateformes de diffusion) et de la provenance des titres écoutés (ce qu’écoutent les amis, ce que recommandent les experts, recommandations de la page d’accueil, titres tirés des favoris déjà enregistrés, titres trouvés ailleurs, par exemple en écoutant la radio FM ou sur YouTube).

- Interface de la plateforme: description étape par étape de l’utilisation de la plateforme par le répondant dans un de ses contextes d’écoute (« je clique ici », « je regarde ici », etc.), utilisation et compréhension du Flow et des fiches de recommandation (« à votre avis, pourquoi Deezer vous recommande-t-il cet artiste ? »), commentaires sur les différents onglets de l’interface et l’historique d’écoute.

- Écoute sur téléphone intelligent et ardoise numérique (s’il y a lieu): description étape par étape de l’utilisation de la plateforme sur ces supports dans un de ses contextes d’écoute, différences avec l’interface régulière.

La grille de questions a été testée à deux reprises avant le début officiel des entretiens, auprès d’une collègue étudiante à Orange Labs (utilisatrice de Deezer) et de mon superviseur Jean-Samuel Beuscart (Spotify). L’étude des habitudes d’utilisation de Deezer et de Spotify pour nos répondants s’est faite par observation directe et par une mise en contexte qui ressemble à l’approche des « incidents critiques » de Flanagan[104]. Cette approche consiste à demander aux répondants comment ils agissent en certains contextes précis et concrets, ou encore de relater leurs expériences personnelles, plutôt que de leur poser des questions hypothétiques. Par exemple, poser la question « quel est votre artiste favori et comment l’avez-vous découvert ? » plutôt que « comment découvrez-vous de nouveaux artistes ? », une formulation qui peut faire figer la personne interviewée[105].

J’ai enregistré puis retranscrit les 10 entretiens, d’une durée moyenne d’environ 1 heure 15 minutes. Les retranscriptions comptent un peu plus de 10 000 mots par entretien. Le texte des entretiens a ensuite été codé à l’aide du logiciel d’analyse QDA Miner de l’entreprise montréalaise Provalis Research[106]. L’analyse des données a été effectuée selon une approche abductive, c’est-à-dire dont l’explication théorique est fondée sur l’expérience et la perspective des participants eux-mêmes. Le processus de codage s’est fait en deux étapes : une phase initiale où ont été dégagés les thèmes principaux, puis une phase de recodage sélective où certaines catégories ont été combinées et d’autres, aux passages particulièrement riches, subdivisées pour plus de précision[107].

Il est important de noter les limites de cette recherche. Tout d’abord, il faut souligner qu’elle ne s’intéresse qu’à des répondants de la grande région parisienne. La première partie de ce rapport trace le portrait général de la consommation musicale contemporaine en France, au Québec et aux États-Unis, mais l’analyse qualitative qui suit concerne avant tout des utilisateurs français de plateformes de diffusion musicale. Ensuite, cette analyse est fondée sur les entretiens seulement. Il aurait été intéressant d’avoir accès aux données d’utilisation de nos répondants telles qu’elles sont recueillies chez Deezer et Spotify par exemple, afin de pouvoir comparer le récit de leurs expériences sur la plateforme avec des données chiffrées. Cela dit, le fait d’observer l’utilisation de la plateforme en personne, chez les répondants et sur leur propre matériel, permet une analyse beaucoup plus riche que ce que les chiffres seuls pourraient révéler. Finalement, le processus de sélection des participants est sans aucun doute la plus importante limite de cette étude. Ces derniers, tel qu’il a déjà été mentionné, n’ont pas été sélectionnés selon une méthode particulière : il s’agit simplement de l’entièreté du groupe de participants qui répondaient à certains critères et ont accepté notre invitation, parmi les participants d’une enquête antérieure. Notre échantillon est malgré tout assez balancé, du moins au point de vue de l’âge et du profil socio-économique des participants. Cela dit, les femmes sont sous-représentées dans notre échantillon, qui en compte deux sur dix participants. Il faut noter que le point de saturation n’a pas été atteint : chaque nouvel entretien faisait découvrir de nouvelles pratiques. Notre enquête est avant tout exploratoire, et vise à fournir des pistes de réflexion qui pourront être approfondies dans de nouveaux projets de recherche.

Cette enquête a été approuvée par le Comité d’éthique de l’Institut national de recherche scientifique (INRS). Suivant les recommandations de l’Énoncé de Politique des Trois Conseils sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains[108], une lettre d’information a été envoyée par courriel aux participants une semaine avant les entretiens afin d’assurer leur consentement éclairé[109], confirmé ensuite par écrit le jour de l’entretien. Le nom des participants a été modifié dans ce rapport et le texte des entretiens anonymisé, au besoin, afin d’assurer la confidentialité des participants. Un chèque-cadeau d’une valeur de 20 €, offert par Orange, leur a été remis à la fin des entretiens.

Portraits des participants ⇑

Julie (24 ans)

Étudiante/stagiaire dans une boîte de production

Master 2 Journalisme

Deezer (gratuit)

« [Le streaming] ça fait découvrir plus de musique en moins de temps, et en même temps… la musique, on ne l’écoute pas »

Julie est une « monomaniaque » autoproclamée de la musique. Ayant grandi dans une famille de musiciens et terminant aujourd’hui ses études en journalisme, son objectif de carrière est de devenir critique musicale professionnelle. Julie écoute de la musique « tout le temps », le plus souvent sur son ordinateur : à la maison, dans les transports, même au travail (où « elle n’a pas vraiment le droit »). Elle se procure sa musique presque exclusivement par téléchargement illégal, grâce à l’application Deezify qui lui permet de télécharger au format MP3 n’importe quel titre du catalogue Deezer[110]. Elle effectue ses rares achats de chansons sur iTunes, seulement dans les cas où c’est le seul endroit où elle peut trouver ce qu’elle cherche. Julie dit dépenser environ 30 € par an pour l’achat de pièces musicales (elle achète parfois des vinyles), et de 100 à 400 € par an (ou plus) pour assister à des concerts et à des festivals. Elle carbure à la découverte : elle maintient une liste de découvertes et de nouveautés à écouter dans un fichier Word, une liste qui se remplit tellement vite qu’elle n’arrive jamais à en venir à bout. Elle écoute ces nouveautés sur YouTube et sur Deezer, où elle zappe rapidement dès qu’elle a le moindre doute sur une pièce. Elle laisse jouer les albums qui lui plaisent, pour ensuite les télécharger avec Deezify, puis les ajouter à iTunes, sa sonothèque principale. Dans ses propres mots, son écoute c’est « du tri, du tri, du tri ». Julie a un problème avec les recommandations musicales de Deezer : dans la plupart des cas, elle connaît déjà les groupes qu’on lui propose.

Karim (33 ans)

Ingénieur en informatique, spécialiste réseau

Doctorat en informatique

Spotify (gratuit)

« J’ai laissé tomber tout ce qui était… moyen archaïque d’écoute de musique »

D’origine tunisienne, Karim habite Paris avec sa femme depuis le début des années 2000. Ingénieur en informatique, il est particulièrement au fait des procédés de recommandation. Karim écoute de la musique « tous les jours », chez lui en se préparant le matin par exemple, et surtout au travail où la musique dans ses écouteurs lui permet de mieux se concentrer (il travaille en aire ouverte). Il « essaie de ne pas payer pour la musique ». N’ayant acheté « que deux CD dans toute sa vie », il téléchargeait illégalement sa musique il y a quelques années, pour ensuite se graver des CD musicaux personnalisés. Ce sont les plateformes de diffusion en continu, d’abord YouTube, puis Spotify, qui comblent aujourd’hui tous ses besoins musicaux. Il « ne stocke rien » sur son ordinateur, ni musique, ni films, et considère les supports physiques (CD, DVD) comme étant « archaïques ». Comme il le dit, « on trouve toujours ce qu’on veut sur Internet ». Karim s’intéresse peu aux recommandations de YouTube et de Deezer. Il utilise ces plateformes comme des bases de données, et se contente de chercher les titres qu’il veut écouter un à un, en écrivant le nom d’un artiste ou d’une pièce dans la boîte de recherche, au gré de ses envies. Il ne cherche pas à découvrir de nouveaux artistes sur ces plateformes ; il « sait déjà ce qu’il veut écouter », et « laisse les recommandations venir à lui », par exemple à travers ce qu’il entend à la télévision. Karim ne met jamais de titres ou d’artistes dans ses favoris parce que « ce qu’il aime change » et, de toute façon, « il n’aime que deux ou trois chansons par artiste ».

Stéphane (45 ans)

Service client, magasin de bricolage

Bac +3, licence procommerce

Deezer (Premium, avec forfait Orange)

« J’achète plus de musique depuis que j’ai Deezer… le but d’avoir mis Deezer sur le PC c’était de ne plus acheter de CD en fait »

Stéphane travaille au service client d’un magasin de bricolage[111]. Il écoute de la musique dans trois contextes différents : à la maison (sur son ordinateur), en faisant du sport (sur son téléphone intelligent) et dans les transports, en voiture (radio) et dans le bus (téléphone intelligent). Stéphane s’est récemment débarrassé de la plus grande partie de ses CD : il en a gardé une vingtaine et a mis le reste au recyclage. Avec Deezer, Stéphane écoute toute la musique qu’il veut sans avoir à acheter quoi que ce soit, et sans disques à aller changer, ce qu’il trouve beaucoup plus pratique. Il découvre de nouveaux artistes surtout à la télévision : grâce à l’application Track ID installée sur son téléphone, il identifie les pièces qu’il y entend, pour ensuite les retrouver sur Deezer où il les ajoute à ses favoris. Stéphane adore partager ses découvertes musicales. Il le fait dans des forums de discussion sur le Web, en salle d’entraînement avec ses équipiers et dans des soirées entre amis où il fait le DJ, ouvrant plusieurs onglets Deezer et « mixant » ainsi les chansons en jouant avec leurs volumes. Stéphane écoute avant tout sa liste de titres favoris sur Deezer, toujours en mode aléatoire. Il jette un coup d’œil aux recommandations de la page d’accueil à l’occasion, mais c’est pour se renseigner à propos des nouveautés des artistes qu’il connaît déjà ; il n’est aucunement intéressé à écouter sur Deezer des artistes dont il n’a jamais entendu parler auparavant.

Céline (35 ans)

Marketing

Bac +5, école de commerce

Deezer (Premium, avec forfait Orange)

« L’avantage aussi, contrairement au CD, c’est qu’on peut prendre par morceaux et pas par albums complets. Parce qu’il peut y avoir un déchet sur un album, certains morceaux qu’on n’aime pas… »

Céline travaille dans le département marketing d’une grande entreprise et est la mère de deux petites filles. Elle écoute de la musique tous les jours, à la maison et en voiture. Pour elle, c’est un « fond sonore », « quelque chose d’agréable à écouter » pendant ses activités quotidiennes. Très équipée, Céline écoute Deezer sur sa télévision (grâce à l’application dédiée), sur sa tablette iPad et sur son téléphone intelligent. Elle possède une collection de deux cents CD « à la cave », mais n’en achète presque plus. Elle achète maintenant sa musique titre par titre sur iTunes, et estime y avoir dépensé ainsi environ 30 € dans les six derniers mois. Céline découvre de nouveaux artistes surtout en voiture, en écoutant la radio. Elle découvre et enregistre ses coups de cœur grâce à l’application Shazam installée sur son téléphone. Elle ajoute ces titres à ses favoris sur Deezer, et les classe ensuite dans des playlists liées aux contextes d’écoute (soirée entre amis, musique des chorégraphies de danse de ses filles, vacances, etc.). Céline est intéressée par les recommandations musicales de Deezer surtout quand on lui propose un artiste semblable à un autre qu’elle apprécie déjà. Nouvellement abonnée à Deezer, c’est « le côté réactif » de la plateforme qui lui plaît le plus, le fait de pouvoir écouter n’importe quel artiste dès qu’elle en a envie.

Julien (32 ans)

Juriste, fonction publique

Bac +5, droit

Deezer (gratuit)

« Hier je voulais écouter du Stevie Wonder. Ne serait-ce que pour 2014 il y avait 15 albums différents, des remix, des choses comme ça. À la lecture des titres, je ne reconnaissais pas ses tubes. J’ai écouté 4 ou 5 tubes, dans la rubrique du haut, les plus écoutés. Et donc j’ai dit, très bien, si c’est les plus écoutées, c’est que c’est les plus connues »

Julien est juriste dans la fonction publique. Il écoute de la musique le matin à la radio, en transports en commun avec son iPod et le soir et les fins de semaine sur son ordinateur avec Deezer. Il possède une centaine de CD, mais n’achète plus aucune musique aujourd’hui, que ce soit en disque (« une perte de place et une perte d’argent ») ou sur iTunes ; il n’écoute de la musique que sur YouTube et Deezer. Julien découvre de nouveaux artistes « plutôt à travers les médias traditionnels » comme la télévision et la radio. Il ouvre Deezer sachant d’avance ce qu’il veut écouter, et inscrit directement le nom du titre ou de l’artiste dans la barre de recherche. Il s’intéresse peu aux recommandations musicales de Deezer, qu’il juge « aléatoires » et basées avant tout sur « les artistes qui ont payé », sauf dans les cas où on lui annonce la parution de nouveaux albums d’artistes qu’il connaît et apprécie déjà. Julien s’était créé plusieurs playlists et identifiait ses titres favoris à ses débuts sur Deezer, mais a arrêté de le faire quand il a réalisé que plusieurs de ces titres étaient devenus soudainement inaccessibles[112]. Depuis, il se contente de la boîte de recherche ; « si ma mémoire flanche, c’est que je n’avais pas si envie que ça de le réécouter ».

Sébastien (39 ans)

Responsable service, restauration

CAP pâtisserie

Deezer (gratuit)

« Je ne mélange pas mes identifiants, sachant qu’on peut s’identifier Deezer via Facebook pour écouter de la musique. Je ne mélange jamais les comptes, c’est un principe que j’ai. »

Sébastien est responsable du service dans un restaurant. C’est lui qui s’occupe de choisir la musique à jouer dans l’établissement, le plus souvent du jazz étant donné la thématique de l’endroit. Il fait jouer des albums complets, soit à partir du iPod de l’entreprise, soit à partir d’un ordinateur connecté à Deezer. À la maison, Sébastien écoute la musique sur son ordinateur ; il avait une collection de disques et une chaîne stéréo pour les jouer, mais il s’en est débarrassé. Toute sa musique (sauf quelques CD de ses artistes préférés qu’il a gardés) est maintenant au format numérique, dans son disque dur externe, ou accessible en diffusion continue sur YouTube et Deezer. C’est « plus accessible » et « plus rapide » ainsi, sans disque à manipuler. Sébastien écoute surtout la musique sur YouTube et sur quelques Webradios ; Deezer lui sert à aller approfondir l’œuvre des artistes qu’il découvre sur ces plateformes de diffusion. Il ne souhaite pas découvrir de nouveaux artistes sur le service Deezer lui-même. Sébastien dit choisir la musique à jouer sur son ordinateur « selon ce qu’il ressent », selon l’émotion du moment.

Georges (43 ans)

Directeur d’école

Bac +4

Deezer (gratuit)

« Je ne suis pas très immatériel »

Georges est un mouton noir parmi les répondants : il continue à acheter des disques, plusieurs par mois (« ils sont là, regardez, il y en a partout »). Directeur d’école, il dit « être de l’ancienne génération », il lui faut absolument le support physique. En fait, « ça ne lui viendrait même pas à l’esprit de payer pour un produit immatériel », que ce soit un fichier musical sur iTunes ou encore un forfait Deezer Premium (il a un compte gratuit). Deezer est son « tremplin », sa « plateforme avant-achat ». Il lui arrivait fréquemment d’acheter un album sur un coup de tête ou selon la recommandation d’un ami, mais après quelques mauvaises surprises il préfère maintenant écouter d’abord sur Deezer pour tester, « s’imprégner » de l’album avant l’achat. Georges écoute ses CD sur sa chaîne haute-fidélité à la maison, et en extrait des fichiers musicaux sur iTunes pour pouvoir les écouter sur son iPod. Très occupé, il avoue qu’il « se pose rarement pour écouter de la musique », sauf juste avant de dormir et dans les transports ; la plupart du temps, il fait autre chose en même temps. Georges ne s’intéresse pas aux recommandations et aux actualités musicales sur Deezer : il « ne les voit pas », et de toute façon « a ses habitudes sur d’autres sites » (comme PureCharts.fr). Dans ses propres mots : « J’ai plus de mille titres sur mon iPod, mais en fait c’est toujours les mêmes que je vais écouter. C’est un peu pareil là [sur Deezer]. J’y vais pour… en fait… je veux découvrir, mais pas tant que ça je crois ».

Philippe (54 ans)

Comédien, artiste

BEP publicité

Deezer (Premium, avec forfait Orange)

« C’est l’ordinateur qui a pris le pas… c’est de la fainéantise [rires], la facilité. Le côté rapide et pratique »

Comédien professionnel, Philippe écoute de la musique tous les jours, que ce soit pour trouver l’accompagnement musical de sa prochaine production ou pour son plaisir personnel. Il écoute la musique surtout sur son ordinateur, doté d’un système de son dédié et d’un caisson de basses. Philippe possède une collection impressionnante de plusieurs centaines de disques, aux formats 33 tours, 45 tours et CD, qu’il a tous complètement arrêté d’écouter. Sa table tournante étant brisée depuis plusieurs années, il ne pourrait plus écouter ses vinyles même s’il le voulait. Il possède une chaîne haute-fidélité pour lire ses CD, mais ne l’utilise plus depuis à peu près un an parce que c’est « plus pratique » sur l’ordinateur, où tout est accessible sur YouTube et Deezer (il n’a pas pris la peine de numériser sa collection non plus). Philippe achète rarement de la musique aujourd’hui, et quand il le fait c’est un titre à la fois sur iTunes, « surtout par coup de cœur ». Abonné Deezer Premium depuis peu longtemps, il explique que les publicités récurrentes de la version gratuite le poussaient à rapidement se tourner vers sa playlist iTunes ou la radio FIP[113] (sur le Web). Très ouvert aux découvertes musicales, il a été « étonné » d’apprendre que les fiches de recommandation sur Deezer étaient personnalisées ; il a toujours cru que c’était simplement « de la pub », et n’y a jamais porté trop attention.

Nicolas (32 ans)

Vendeur

Bac +2

YouTube[114]

« Je comprends que c’est par rapport à des anciennes écoutes… C’est sûr de toute façon, ça marche avec les cookies »

Travaillant dans le secteur des ventes, Nicolas passe beaucoup de temps en voiture. Il y écoute la radio une bonne partie de la journée, « zappant en fonction des pubs ». À la maison, il écoute la musique surtout sur son ordinateur, gardé ouvert sur son bureau du matin au soir. Nicolas achète « très peu » de CD : il estime qu’il en a acheté pour environ 100 € dans la dernière année. Il « faut vraiment que ce soit des albums qui valent le coup », c’est-à-dire des albums dont au moins la moitié des titres lui plaisent. Il n’arrive pas à se souvenir de son plus récent achat par contre ; il explique qu’il écoute « beaucoup de musique », mais pour lui « ce n’est pas une passion ». Nicolas sait qu’il pourrait acheter des titres à l’unité (comme sur iTunes), mais il « a ses habitudes », et aime pouvoir écouter les CD dans sa voiture. Quand il entend une nouvelle chanson qui lui plaît à la radio, il la cherche sur Google le soir venu pour la réécouter, recherche qui aboutit le plus souvent sur YouTube. Quand la chanson termine — et même parfois avant la fin —, une nouvelle chanson attire son regard dans la colonne de vidéos recommandées à la droite de l’écran, ce qui initie « une petite heure ou deux » d’écoute, de « tout et n’importe quoi ».

Alexandre (21 ans)

Étudiant

Bac +4, master en gestion

Deezer (gratuit)

« C’est une pub de Deezer, c’est pas pour moi, ya une différence entre ça et, je sais plus, où il y a marqué “Vous aimez Cali, essayez Machin”, oui c’est une reco, j’écouterais… là non »